活断層と地震

日本列島には数多くの活断層があります。活断層で地震が起きることはよく知られるようになりましたが、断層と地震はどのように関係しているのでしょうか。

断層とは何か

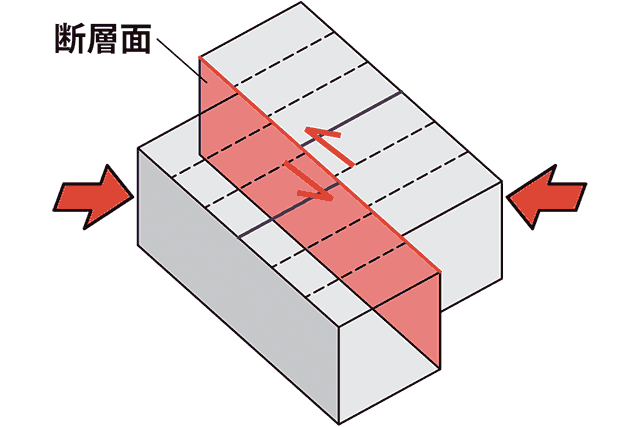

大地にかかる大きな力によって岩盤や地層が割れ、割れ目に沿ってずれているところを断層といいます。

この割れ目は、岩盤の内部に2次元の広がりをもつ面(断層面)です。ただし、実際の断層面は、ずれを伴ったいくつもの面の集合からなることが普通で、ある厚みをもっています。

地図上では、断層は線で表されますが、これは断層面が地表と交わる線(断層線)を示しているのです。

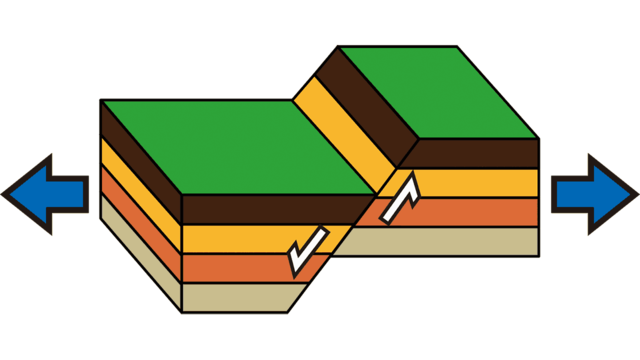

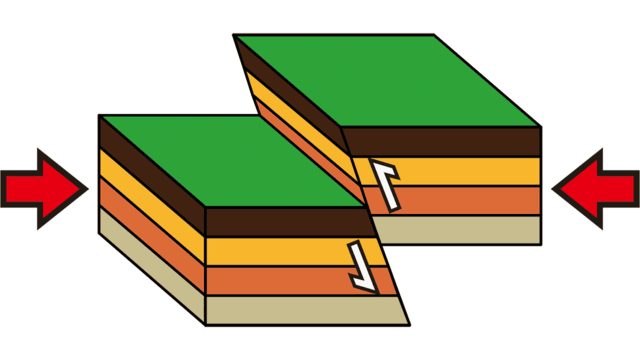

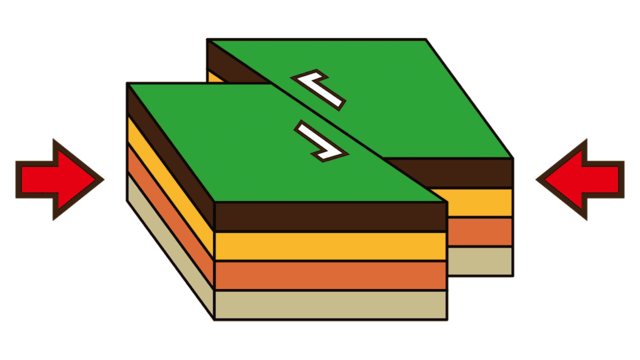

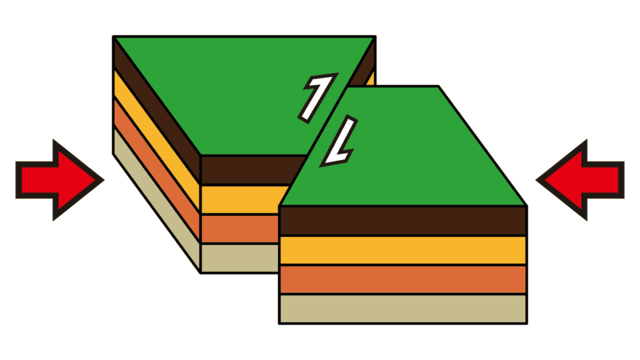

断層は、そのずれ方によって、断層面の傾斜方向(上下)にずれる縦ずれ断層と、水平方向にずれる横ずれ断層に分けられます。さらに、縦ずれ断層は、引っぱる力によってずれる正断層と、押し合う力によってずれる逆断層に分けられ、横ずれ断層は、ずれの向きによって左横ずれ断層と右横ずれ断層に分けられます。

縦ずれ断層

正断層

逆断層

横ずれ断層

左横ずれ断層

右横ずれ断層

断層は、地層や岩盤を壊してずれるので、周囲の岩石は断層がずれるときの大きな力によって細かく砕かれてしまいます。断層によって岩石が細かく砕かれた部分を破砕帯といいます。砕かれた岩石の粒が目では判らないほど細かくつぶされて、粘土になっていることもあります(断層ガウジ)。

地震と断層

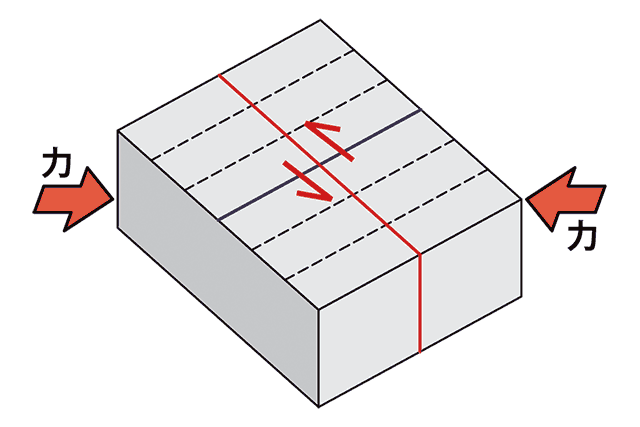

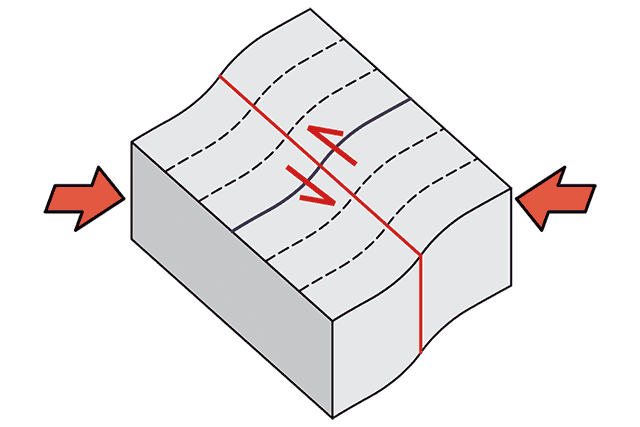

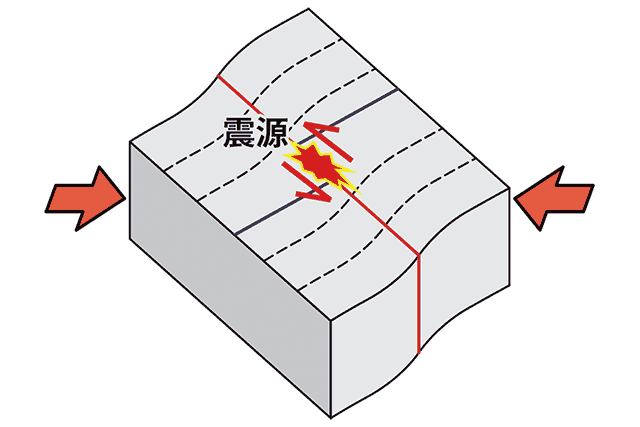

地震は、火山性のものなど一部を除き、一般に断層に沿って岩盤が急激にずれ動くことによって発生します。つまり、地震とは「断層の活動」そのものであるといえます。

- (1)

- 岩盤に力が加わる

- (2)

- 岩盤にひずみが蓄積する

- (3)

- 震源から断層運動が始まり、地震が発生する

- (4)

- 断層運動によりひずみが解消される

地震と断層運動の関係

文部科学省「地震がわかる! Q&A」を一部改変

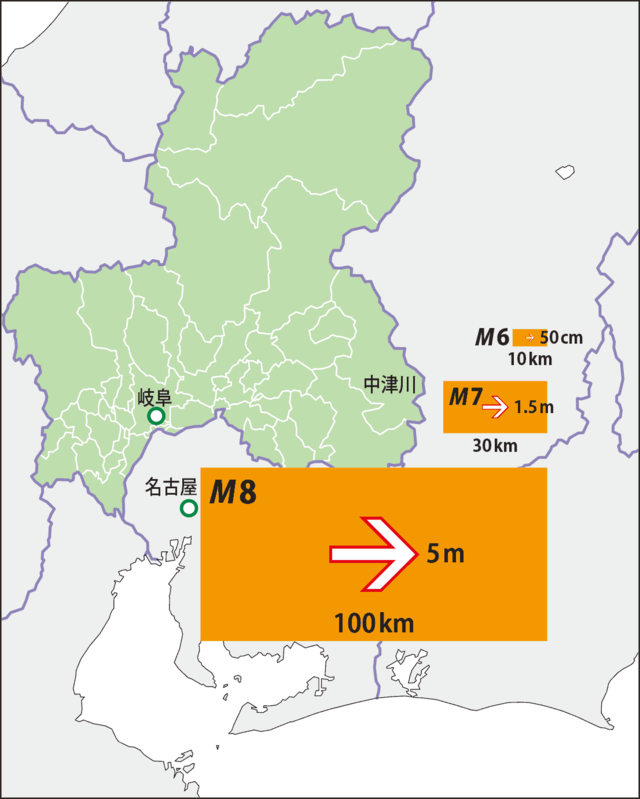

地震の規模、すなわち地震で放出されるエネルギーの大きさは、ずれ動いた領域(断層面)とずれ(変位)の大きさによって決まります。

ずれ動く領域が大きくなれば変位も大きくなり、断層面を長方形で近似すると、その長辺、すなわち断層の長さが長いほど大きな地震が起きることがわかります。

地震の規模を表すマグニチュード(ここではモーメントマグニチュードMw)と断層のずれとの関係を見てみると、長さ10kmの断層が50cmずれるとMw 6、長さ30kmの断層が1.5mずれるとMw 7の地震が発生します。Mw 8では、長さ100kmの断層が5mずれ動く必要があり、地図と比べるとその規模の大きさがわかります。

ちなみに、2011年3月11日の東日本大震災を引き起こした東北地方太平洋沖地震(Mw 9.0)では、ずれ動いた断層面は長さ約500km、幅約200kmで、ずれは最大で40~50mに達したとみられています。

マグニチュードの話

マグニチュードは地震の規模を表すものさし(指標)です。場所によって異なる震度と違い、1回の地震に対するマグニチュードの値はひとつです。ただし、規模の見積もり方にはいくつかの方法があり、その違いによって値が変わることがあります。マグニチュードは、観測された地震の記録(最大振幅や地震波形全体)を用いて計算されますが、地震計の種類や設置環境、観測網の状況などによって採用される見積もり方(計算式)が異なるからです。

現在、地震学で広く採用されているのは、地震を引き起こした断層の面積とずれの積から算出されるモーメントマグニチュード(Mw )です。モーメントマグニチュードは断層の面積とずれという断層運動の規模そのものの指標であり、物理的な意味が明確であるという大きな利点があります。

日本で地震情報として発表される気象庁マグニチュード(Mj )は、速報性に優れており、モーメントマグニチュードともよく一致します。しかし、M 8を超えるような巨大地震の場合は、その規模を適切に表現できないという弱点があり、東北地方太平洋沖地震のマグニチュードは、最終的にはモーメントマグニチュードで発表されました。

活断層とは何か

断層は地層や岩盤を切るキズです。そのため周囲の岩盤と比べると強度が低く、岩盤にかかる力によってひずみが蓄積すると、そのキズがくりかえしずれて地震を引き起こすことになります。内陸の岩盤を切り、このようにくりかえし地震を起こしている断層で、地表でその活動のあとが確認できるものが活断層です。

活断層は、一般に「最近の地質時代にくりかえし活動し、今後も活動する可能性のある断層」と定義されます。しかし、「最近の地質時代」がいつからなのかについては、必ずしも見解が統一されていません。以前は「約200万年前から現在までの間」とされていましたが、近年は「過去数十万年間」とされることが一般的です。これは、最近の研究で日本の主要な活断層はおおむね千年から数万年の間隔でくりかえし活動する断層が多いことがわかり、過去数十万年にわたって活動した証拠が認められない断層は、今後も活動する可能性が極めて低いと考えられているためです。

活断層の認定

活断層は、空中写真を使って地形を判読することによって識別されます。断層がつくりだした直線状の谷(リニアメント)や尾根のずれなどがその手がかりとなります。さらに、現地での調査で破砕帯などを確認して、活断層と認定します。

活動履歴などをさらに詳しく調査するために、断層を横切るように細長い溝を掘ってトレンチ調査が行われることもあります。

活断層と地形

断層の周囲の岩石が、断層活動で壊されて破砕帯をつくることは、先に紹介しました。破砕帯は、崩れやすく浸食されやすいので、けずられて断層に沿った谷ができます。

断層が上下方向にずれると、高くなった側は山や台地となり、低くなった側は盆地や平野ができます。高くなった側から河川で運ばれた砂礫が低くなった側に扇状地をつくることもあります。

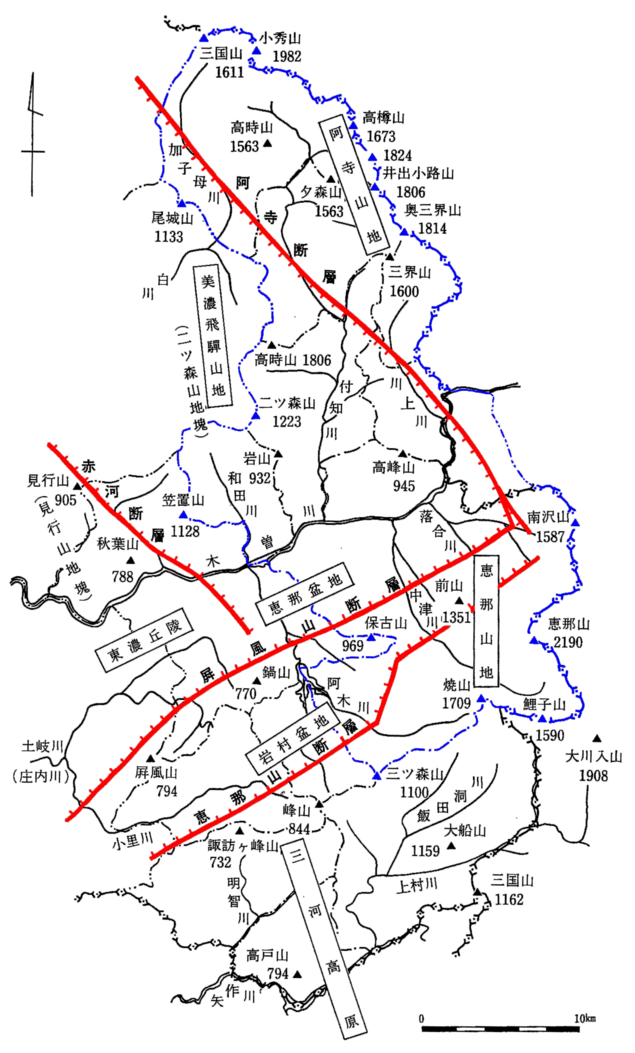

中津川市や恵那市の市街地がある盆地は、断層で周囲よりも低くなったところです。逆に、根ノ上や恵那山などの山は、断層活動によって高くなりました。

同様に、名古屋や岐阜の市街地が広がる濃尾平野は、断層で低くなったところに土砂がたまってできました。高くなった側は養老山地となっています。

日本には、このように活断層がつくりだした地形が数多く見られます。

活断層の害と恩恵

活断層は、ひとたび地震を起こせば、私たちの命や生活を奪ってしまうこともある恐ろしいものです。

しかしその一方で、私たちは断層がつくりだした平地に暮らし、断層がつくりだした真っ直ぐな谷に道路や交通機関をつくって(例えば、国道257号線の中津川市田瀬~加子母間)利用することで、断層活動の恩恵を受けてもいるのです。

参考図書

参考になる鉱物博物館の出版物

文献

- Hanks, T.C. and Kanamori, H. (1979) A moment magnitude scale. Journal of Geophysical Research, 84, 2348-2350.

DOI 10.1029/JB084iB05p02348 [PDFで読む] - 活断層研究会 編 (1991) 新編日本の活断層―分布図と資料. 東京大学出版会, 437p.

- 気象庁 (2003) 気象庁マグニチュード算出方法の改訂について. 報道発表資料 (平成15年9月17日付), 19p.

URL 平成15年報道発表資料 [PDFで読む] - 文部科学省研究開発局地震・防災研究課 (2008) 地震がわかる! Q&A. 文部科学省, 27p.

URL https://www.jishin.go.jp/main/pamphlet/wakaru_qa/ - 中田 高・今泉俊文 編 (2002) 活断層詳細デジタルマップ. 東京大学出版会, DVD-ROM2枚・付図1葉, 60p.(鉱物博物館蔵製品シリアル番号:DAFM2528)

- 中田 高 (2008) 活断層研究の将来について. 活断層研究, No.28, 23-29.

DOI 10.11462/afr1985.2008.28_23 - 中津川・恵那広域行政事務組合 編 (1988) 恵那地域誌―続恵那郡史. 中津川・恵那広域行政事務組合, 岐阜県恵那市, 1574p.

- 岡田義光 (2012) 2011年東北地方太平洋沖地震の概要. 防災科学技術研究所主要災害調査, No.48, 1-14.

DOI 10.24732/nied.00001565 - 鈴木康弘 (2014) 活断層の定義および位置精度に関する留意点. 活断層研究, No.41, 11-18.

DOI 10.11462/afr.2014.41_11 - Suzuki, W., Aoi, S., Sekiguchi, H. and Kunugi, T. (2011) Rupture process of the 2011 Tohoku-Oki mega-thrust earthquake (M9.0) inverted from strong-motion data. Geophysical Research Letters, 38, L00G16.

DOI 10.1029/2011GL049136 - 鈴木 亘・青井 真・関口春子・㓛刀 卓 (2012) 2011年東北地方太平洋沖地震の震源破壊過程. 防災科学技術研究所主要災害調査, No.48, 53-62.

DOI 10.24732/nied.00001567

中津川市鉱物博物館

- 〒508-0101 岐阜県中津川市苗木639-15

- 電話番号0573-67-2110

- ファックス0573-67-2191

- メールによるお問い合わせ

更新日:2021年04月01日