美濃焼・瀬戸物と花崗岩

地場産業の発展には、多くの場合、その地域の地質が深くかかわっています。

美濃焼や瀬戸物で知られる岐阜県から愛知県にかけての陶磁器産業も、そのよい例です。

陶磁器産地の地質的背景

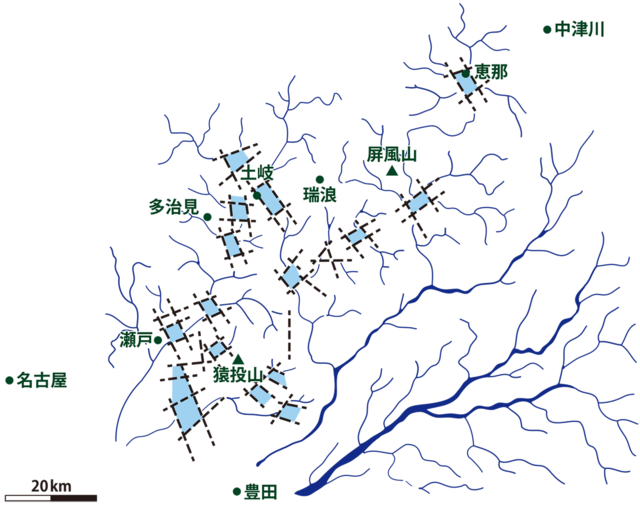

岐阜県美濃地方東部(東濃地方)や愛知県瀬戸市周辺は、焼き物(陶磁器)の産地としてよく知られています。

東濃地方の焼き物は美濃焼、瀬戸のものは瀬戸焼あるいは瀬戸物と呼ばれて、全国各地に流通しています。

ところで、この地方が陶磁器の一大産地になったのには、どのようなわけがあるのでしょう。

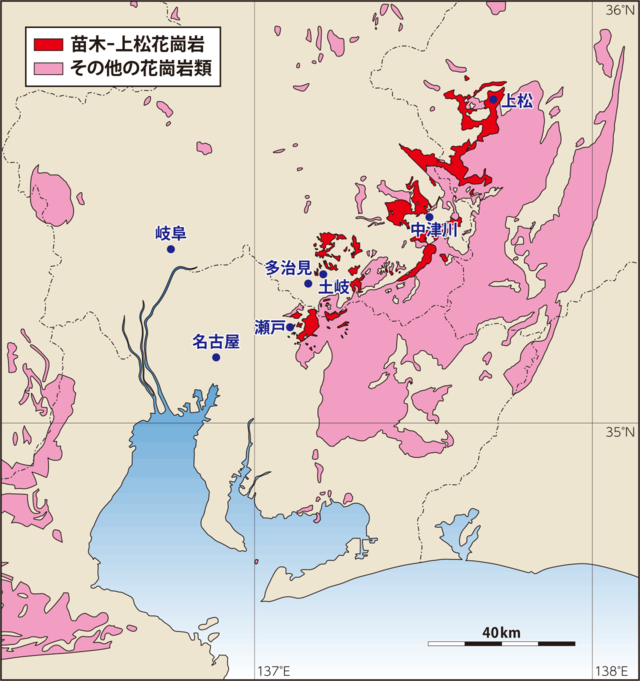

地質からみると、苗木‐上松花崗岩などの花崗岩類が広く分布していることが、焼き物という地場産業をはぐくんだといえます。

もちろん、直接的な要因は良質な陶土(粘土を主とする焼き物に使われる土)が豊富に産したことにありますが、陶土のもととなった粘土を生みだしたのが、花崗岩なのです。

花崗岩から粘土へ — 物理的風化と化学的風化

花崗岩はマグマが地下でゆっくりと冷え固まってできた岩石で、鉱物の結晶がモザイク状に組み合わさった組織をしています。花崗岩を観察すると、透明感があり灰色に見える粒・白い粒・黒い粒が組み合わさっているのがわかりますが、これらはそれぞれ石英・長石(カリ長石・斜長石)・黒雲母(ほかに角閃石が含まれることも)という鉱物です。

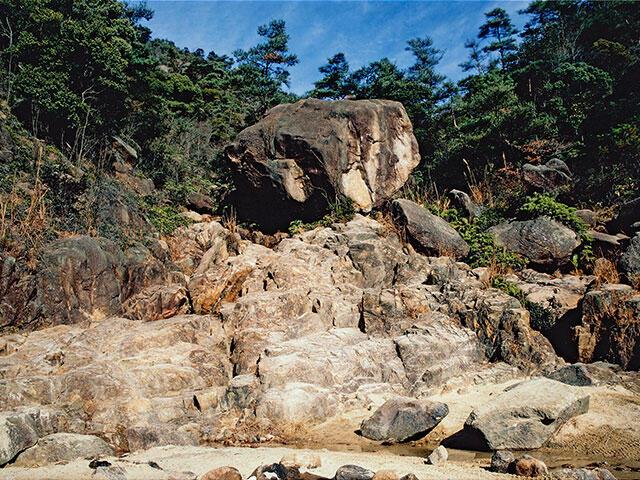

花崗岩は、石垣や敷石・墓石などに使われる「御影石」としてよく知られています。新鮮な御影石は堅固で美しい石材ですが、花崗岩には風化しやすい性質があります。

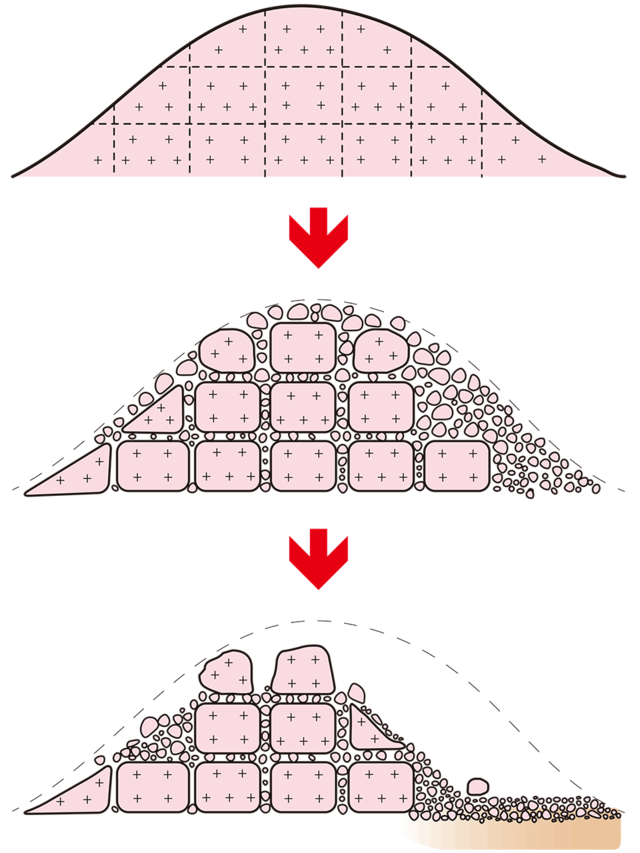

マサ化(物理的風化)

花崗岩は構成鉱物の粒子が大きいため、地表付近の寒暖差の大きい環境では、粒子ごとに膨張・収縮を繰り返すことで結合がゆるみ(物理的風化)、はがれた鉱物の小さなかたまりが砂状になって崩れていきます。崩れてできた粗い砂をマサ(真砂)と呼びます。学校の校庭などに使われるいわゆる山砂はマサなのです。

花崗岩の風化過程

化学的風化

花崗岩は、鉱物粒子がバラバラになっていく物理的な風化と同時に、化学的に変化する風化もしていきます。

冷却による収縮に伴ってできた割れ目(節理)や、結合がゆるんだ鉱物粒界からは、雨水や地下水などの水がしみこみ、花崗岩をつくる長石や雲母は水と反応して粘土鉱物に変質していきます。

例えばカリ長石は、二酸化炭素(CO2)を溶かしこんだ水(H2O)と反応して分解され、粘土鉱物の一種であるカオリンになります。

| 2KAlSi3O8 カリ長石 |

+ | 10H2O | + | CO2 | → | Al2Si2O5(OH)4 カオリン |

+ | K2CO3 + 4H4SiO4 水で流れ去る |

陶土層の形成

苗木‐上松花崗岩は、7000万~6000万年前に地下でマグマが冷え固まってできましたが、東濃・瀬戸地方で陶土層が形成されはじめた700万年前ころには地表に露出していました。

このころこの地域では、断層活動によって一辺が300m~2km程の四辺形をした盆地が数多くでき、そこに破砕された花崗岩の風化物が堆積して陶土層を形成していきました。

陶土の底に眠る巨大水晶

陶土層の基底部からは、大型の水晶(石英の自形結晶)が見つかることがあります。

写真は瀬戸の粘土・珪砂鉱山から産した水晶ですが、煙水晶を覆って乳白色の水晶が成長してできています。

乳白色の部分は後から成長した熱水性の石英ですが、煙水晶の部分は苗木‐上松花崗岩のペグマタイトからもたらされたと考えられ、陶土層の粘土が花崗岩に由来することを裏付けています。

参考図書

参考になる鉱物博物館の出版物

- 美濃焼・瀬戸物と花崗岩:第20回企画展解説書 (2016)

文献

- Mizota, C., Faure, K., Nakayama, K. and Zeng, N. (1998) Origin of boulder-size euhedral quartz in the Seto Porcelain Clay Formation, central Japan. Geochemical Journal, 32, 59-63.

DOI 10.2343/geochemj.32.59 - 中山勝博・陶土団体研究グループ (1989) 瀬戸層群の堆積盆地. 地球科学, 43, 392-401.

DOI 10.15080/agcjchikyukagaku.43.6_392 - 中山勝博・溝田智俊・久保健一・Faure, K.・Zeng, N. (1997) 河成層の基底部にみられる石英巨晶. 地質学雑誌, 103, XXXVII-XXXVIII.

DOI 10.5575/geosoc.103.XXXVII

中津川市鉱物博物館

- 〒508-0101 岐阜県中津川市苗木639-15

- 電話番号0573-67-2110

- ファックス0573-67-2191

- メールによるお問い合わせ

更新日:2023年05月03日